ChatGPT学習モードを使うときの注意点と、賢い活かし方

前回の記事では、ChatGPTの学習モードを実際に使ってみて、

家庭教師の僕が「震えた」体験を書きました。

簿記の仕訳を無限にキャッチボールしながら覚えていく感覚――

これは本当に革命的でした。でも、実際に数時間だけどずっと使ってみて、

「便利だけど気をつけないと危ないな…」

と感じるポイントもはっきり見えてきました。

今回は、家庭教師の立場から見た 学習モードの注意点と活かし方 を整理します。

◎ 便利さの裏にある落とし穴

AI学習モードは本当に優秀です。

でも、使い方を間違えると 「分かった気になるだけ」 で終わる可能性があります。

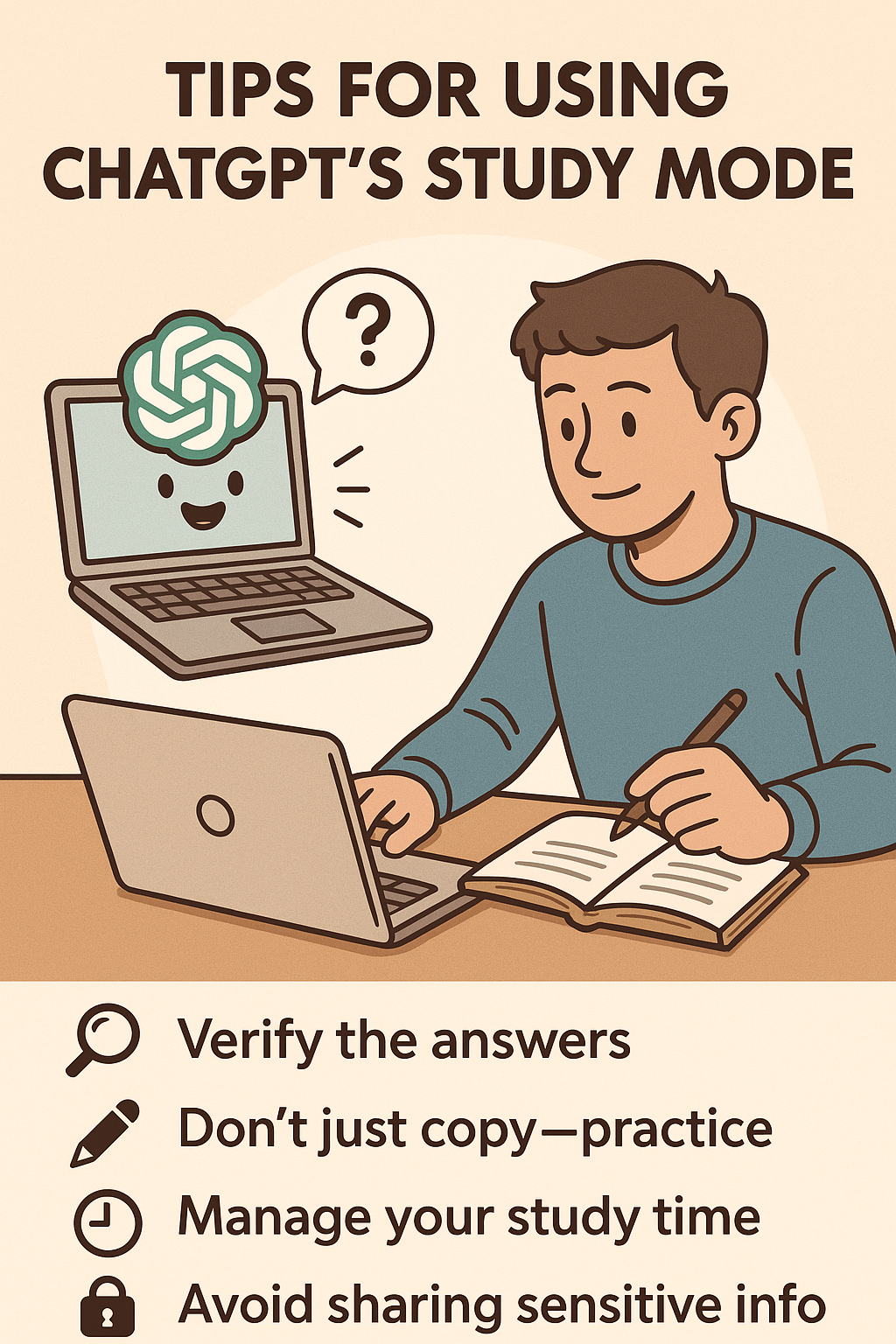

僕が実際に感じた落とし穴はこの4つ。

◆ 1. AIの答えを鵜呑みにしない

AIはときどき平然と間違えます。

簿記の仕訳でも、勘定科目を微妙に間違えたり、数字を逆にしたりすることがあります。

例:「現金過不足の処理で最終的に雑損失になるはずが、雑収入で回答してきた」

一瞬「え、そうだっけ?」と混乱します。

だから、最終確認は必ずテキストや過去問で。

◆ 2. 受け身学習に陥る

質問すれば即答が返ってくる環境は、めちゃくちゃ快適です。

でも、人は快適すぎると 手を動かさなくなる んですよね。

僕も最初の1日目はこうなりました。

「あ、なるほどね〜」で終わって、ノートには何も書いてない(笑)

この状態だと、次の日にはもう半分忘れています。

やっぱり 自分の手でアウトプットする時間 は絶対に必要です。

◆ 3. 学習のペースは自分で管理するしかない

AIは質問には答えてくれますが、

「今日はここまでやろう」

「この単元はあと1日で仕上げよう」

という 進捗管理はしてくれません。

人間の先生なら「そろそろ次に行こう」と区切ってくれますが、

AIは無限に付き合ってくれるので、気づくと1時間同じ問題で遊んでしまうことも…。

僕は手帳に「今日の学習テーマ」を書いてから学習モードを使うようにしました。

この一手間だけで、学習効率が全然違います。

◆ 4. 個人情報は絶対に入れない

学習モードは安全設計とはいえ、

本名や学校名、住所などは入力しない方が安心です。

特に家庭教師や塾の先生なら、

生徒の名前や答案はそのまま打ち込まない ルールを決めておくべきです。

僕は問題文を少し変えたり、名前を「Aくん」「Bさん」に置き換えて使っています。

◎ 賢く活かすコツ

上の注意点を押さえたうえで、

僕がやってみて「これ最強だな」と感じた活用法がこちらです。

◆ 1. 先に自分で解いてから質問する

最初からAIに頼ると、理解が浅くなります。

僕は「問題を解く→自分で答えを作る→AIに投げる」の順番にしています。

間違えたときだけ深掘りして質問するほうが、

記憶にしっかり残るのを実感しました。

◆ 2. キャッチボールを意識して使う

ただ答えを聞くだけではなく、

自分からも質問を返す ことで理解が深まります。

「じゃあ、もしこの勘定科目じゃなかったら何が起こる?」

「決算整理仕訳ではどうなる?」

こういうやり取りを自分で作ると、学習モードは本領を発揮します。

◆ 3. 学習の記録を残す

学習モードは便利ですが、会話は流れていってしまいます。

僕は「今日の学び」を一言だけでも手帳に残すようにしています。

◎ 今日覚えたこと:現金過不足は決算整理で雑損失or雑収入で処理

こうすることで、後から見返せるし、AI任せの受け身学習にならないんです。

◎ まとめ:AIは万能ではない。でも最強の相棒になれる

ChatGPT学習モードは、

「無限にキャッチボールできる家庭教師」を手に入れたような感覚です。

でも、万能ではありません。

◆ 答えの正誤は必ず自分で確認する

◆ 受け身にならず、必ずアウトプットする

◆ 学習計画と進捗は自分で管理する

◆ 個人情報は絶対に入力しない

この4つを守れば、AIは最強の学習相棒になります。

家庭教師としても、これを生徒に正しく使わせれば、

「AI+人間のハイブリッド学習」 で伸び率は間違いなく跳ね上がります。

僕はこの方法をもっと磨いて、

次は実際に生徒との授業にも組み込んでみようと思っています。

#家庭教師ブログ #AI学習 #ChatGPT学習モード #教育の未来 #学習効率UP #簿記学習