☁ 飽和水蒸気量って何?何回聞いても覚えられない人のためのブログ

2025/7/25

✅ はじめに

「飽和水蒸気量」――中学生の理科でよく出てくる言葉だけど、何度聞いてもピンとこない。

「水蒸気の限界量?」「温度で変わる?」…言葉が難しいんだよ!

今回はそんな人のために、

超ざっくり定義 → 身近な具体例 → とっておきの覚え方 → まとめ

という順で、スッキリ理解できるブログをお届けします!

✅ 飽和水蒸気量とは?ざっくり定義

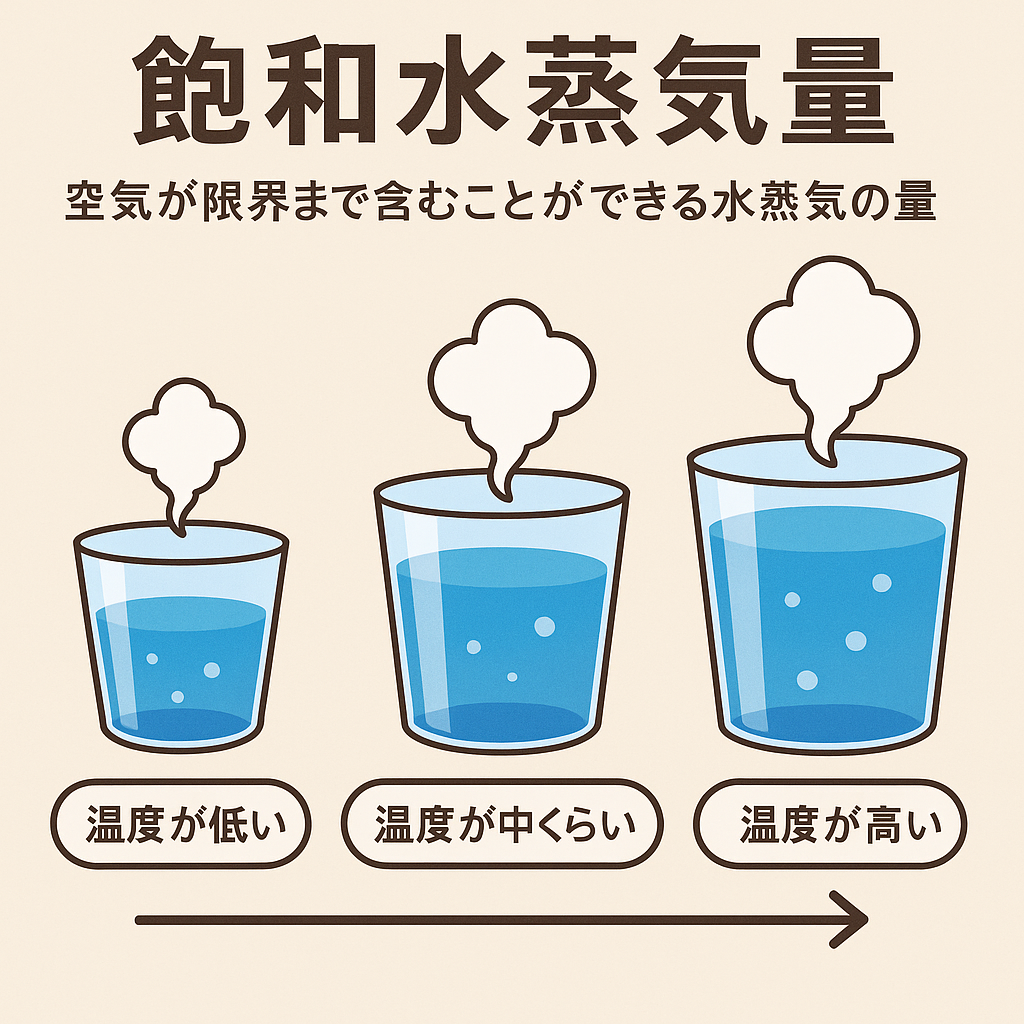

飽和水蒸気量とは――

その空気中に“これ以上は水蒸気を含めません!”って限界の量のこと。

しかもそれは、温度が高いほど多くなる。

つまりこう。

「空気にも水蒸気を入れられるキャパがある」

「そのキャパの最大値のことを“飽和水蒸気量”って言う」

✅ 具体例でイメージしよう!

たとえば、温かいお風呂場の空気。

・冬の寒い部屋 → 水蒸気をあまり含めない(すぐ曇る)

・暖かい風呂場 → たくさん水蒸気を含める(あまり曇らない)

この違いは何かというと、

空気の温度によって「水蒸気の限界量」が違うからなんです。

✅ とっておきの覚え方

💡キーワードはこれ!

「空気のコップに入れられる水蒸気の量」

コップが大きければたくさん水が入るし、

小さければちょっとしか入らない。

空気の温度が高い=コップが大きくなる

空気の温度が低い=コップが小さくなる

この「コップの大きさ」が飽和水蒸気量!

✅ まとめ:数字より“感覚”でつかもう!

飽和水蒸気量は、次のようにまとめるとスッキリします。

- 飽和水蒸気量=空気が限界まで含める水蒸気の量

- 温度が高くなると、飽和水蒸気量も増える

- コップのたとえで覚えるとイメージしやすい

理科のテストでは、「飽和水蒸気量は何に関係するか?」などが問われますが、

とにかく“空気のコップ”と“温度の関係”がわかればOK!

この先生の他のブログ

「AI任せ」ではありません。私が大切にしている“学習設計”という指導

2026/1/15

「AI任せの先生」ではありません最近、「AIを使って指導しています」と言うと、「AIが勝手に教えてくれるの?」「先生は何をしてくれるの?」と感じる方もいると思います。先に結論を書きます。授業の判断と責任は、すべて私が持ちます。AIは、学習記録の整理や振り返りの補助など、裏方として使うことがあるだけで...

続きを読む

AIを使って家庭で回る英語教材を作る4回完結コースのご紹介

2026/1/8

こんにちは!!マナリンクで中学生をメインに指導をしているタケウチです!!忙しくて(言い訳ですが笑)だいぶブログの更新をしておりませんでした。2026年最初のブログは新規作成したコースの紹介になります。家庭で回る英語教材を4回で完成させるコースを作りました。テーマは一言でいうと「英語を教える」のではな...

続きを読む

🌟 宿題をAIで“焼き増し”するという発想 〜家庭でできる「うちの子専用プリント」のつくり方〜

2025/11/7

👀 「この問題、もう1回やらせたい」って思ったことありませんか?家庭でお子さんの宿題を見ていて、「もう一度やらせたいな」と思う瞬間、ありますよね。でも実際にやろうとすると──◎ 同じ問題を書き写すのは面倒◎ 数字を変えたいけど文章題は作り替えが難しい◎ 市販ドリルの問題は似てるけど“微妙に違う”この...

続きを読む

💡AIと一緒に「学び方」を設計する時代へ 〜生徒一人ひとりの特性に合わせた授業づくり〜

2025/11/2

こんにちは、家庭教師のタケウチです😀私は本業で【診療放射線技師】として医療現場に勤務しながら、中学生中心に10年以上、家庭教師を続けています。ここ最近は、「AIをどう教育に活かせるか?」というテーマに挑戦しています。単に教材を作るだけではなく、**“学び方そのものを設計する”**というアプローチです...

続きを読む