数学の「なんとなく分かる」は危険信号? ——自分の思考を“見える化”するノートのすすめ【実践編】

「コーネル式ノートって良いらしい」と聞いたけど、実際どう使えばいいの?

そんな保護者の方に向けて、今回は「どこに」「何を」「どう書くのか」を詳しくご紹介します。

書ける子は、ノートに“自分の考えの足跡”が残っている。

そしてその積み重ねこそが、思考力や自走力につながっていきます。

【ステップ1:コーネル式ノートとは?】

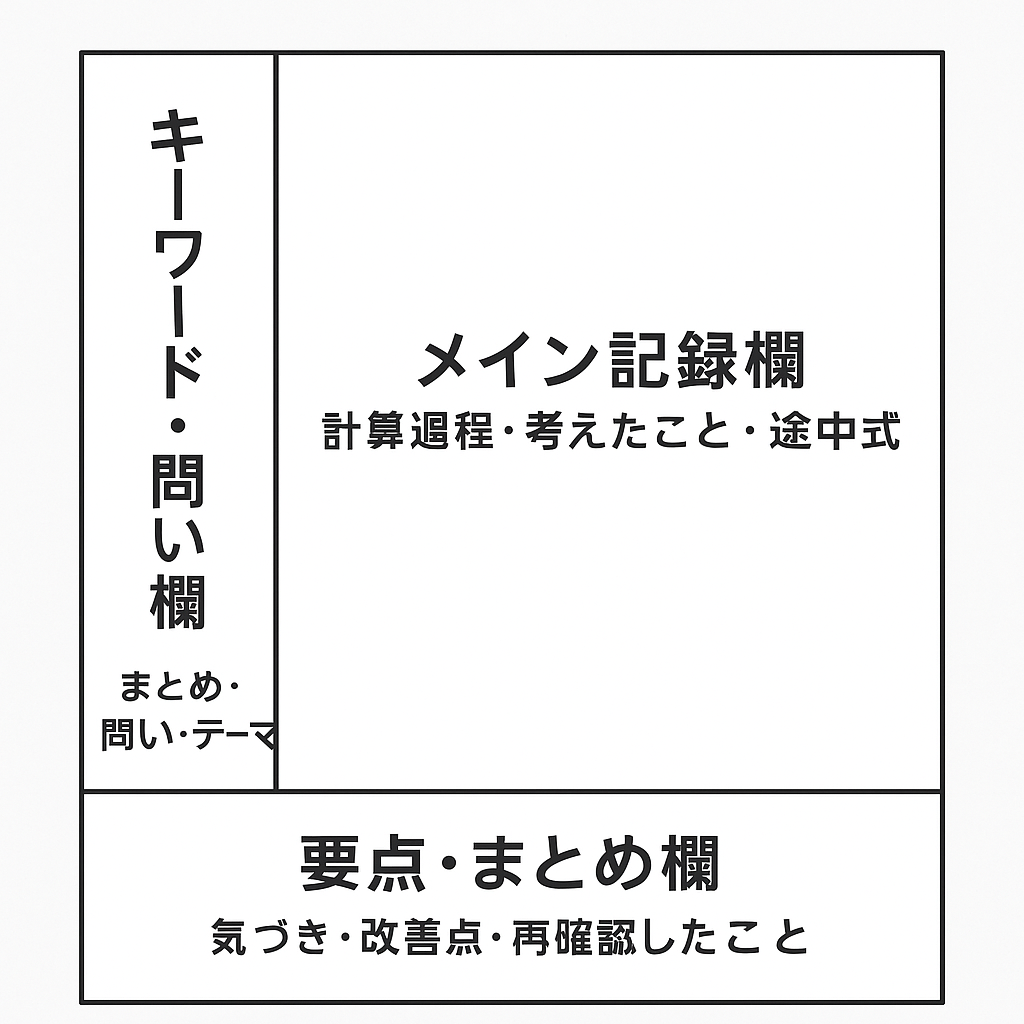

ノートを3つの領域に分けて活用する方法です。

◎ 左:キーワード・問い欄

→ 今日のテーマや目標を書く場所(章名や問題番号など)

◎ 右:メインの記録欄

→ 計算過程、思考の流れ、途中式や疑問メモなど自由に

◎ 下:まとめ・気づき欄

→ 学んだこと、ミスの傾向、次に気をつけたいことを言語化

【ステップ2:勉強の流れの中で、どこに何を書く?】

1.勉強の前に左欄にテーマや目標を書く

例:「比例と反比例の違いを理解する」

2.勉強中は右欄にどんどん思考を記録

例:「符号ミス多い」「ここは累乗の法則使った」など

3.勉強後に下欄で今日の学びや振り返りを言葉にする

例:「途中式の整理が甘いと自滅する」「まず式を立てる意識を持つ」

【ステップ3:親ができる関わり方】

・「今日のノート、どんな気づきあった?」と声をかける

・「どこでつまずいた?」と一緒に右欄を見ながら確認する

・「前回のこのページ、もう一回見てみよう」と復習につなげる

ノートが“思考の記録”になっていれば、親も無理なく関われます。

【ステップ4:自由に書かせる × 型を守らせる】

最初はきちんと3区分で書かせる。慣れてきたら崩してもOK。

「ちゃんと書きなさい」ではなく、「どう思った?何に気づいた?」と促すことで、言語化の習慣が自然に育っていきます。

【ステップ5:継続のコツは“評価しない”こと】

ノートの完成度を採点するのではなく、

「あなたの中にこういう気づきがあったんだね」とフィードバックするだけでOK。

コーネル式ノートは、間違えたことを書く場でもあります。

むしろ、間違いをどう捉えたかを“見える化”できたら大成功です。

【まとめ:ノートは成績ではなく、思考の証拠】

・ノートは板書の写しではない

・ノートは自分の思考の軌跡であり、過去の自分から未来の自分へのメッセージ

・それを“残す力”が、やがて勉強の土台になります

ぜひ一度、お子さんのノートの「下欄」を見てみてください。

その子なりの“成長の種”が、必ず眠っているはずです。