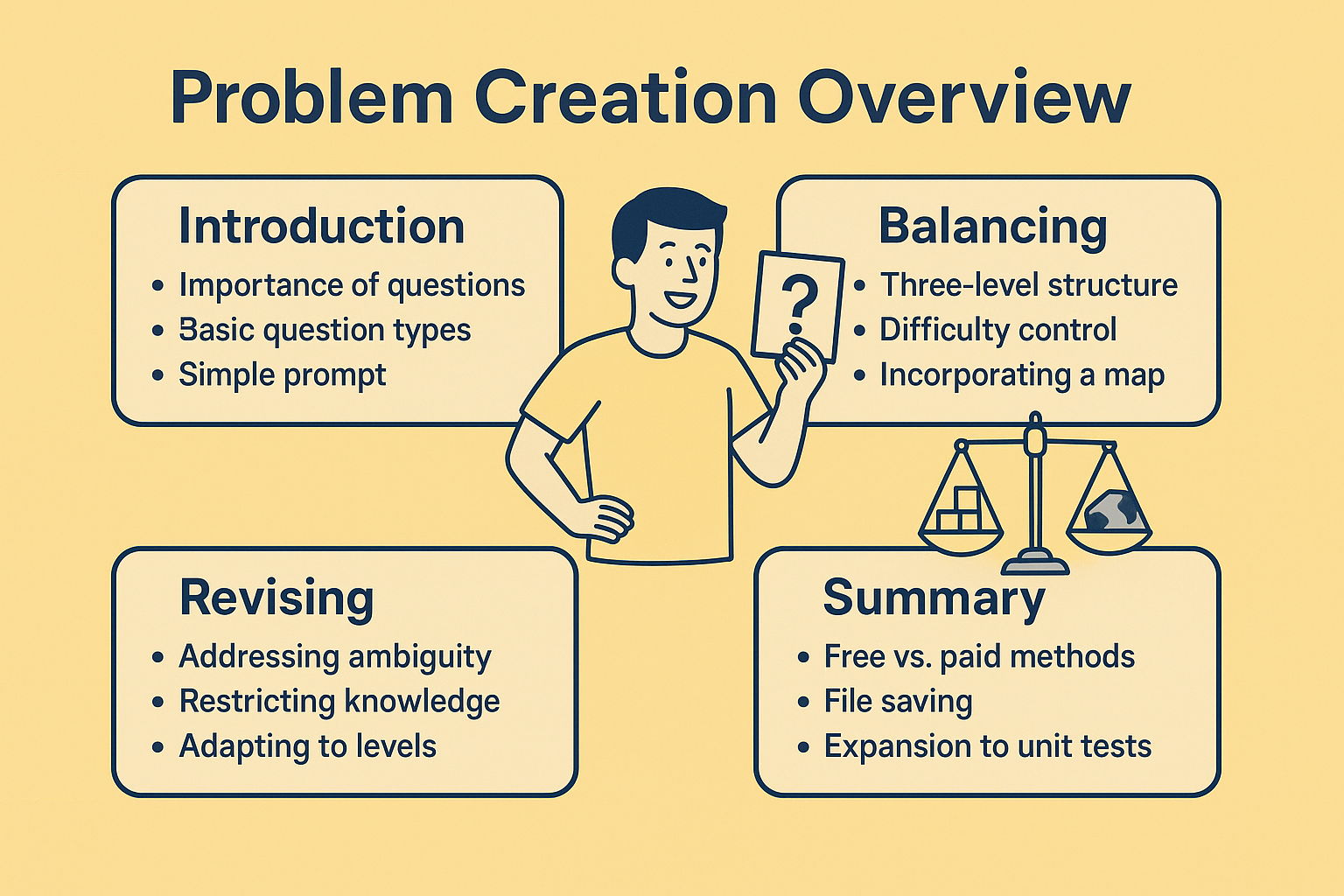

【完全保存版】AIプリント作成ブログシリーズ【問題作成編】

問題作成編①:なぜ「問題構成」が必要か

はじめに

前シリーズでは、AIを活用して学習の「地図=ロードマップ」を作る方法を解説しました。

今回はいよいよ次のステップ、問題作成 に入ります。

AIに「本文を説明して」と頼むだけでは、ただの読み物が出力されるだけで、学習効果は限定的です。

子どもにとって学びを「定着」させるためには、必ず 問題構成 が必要になります。

なぜ問題が必要か

◉ 本文だけでは「読んで終わり」になってしまう

◉ 問題を解くことで、学んだ知識が頭の中で整理される

◉ 問題の形式を工夫することで、理解度に応じたステップアップが可能になる

実際の授業でも、教師は「説明」→「演習」→「確認テスト」という流れを組みます。

AIでプリントを作る場合も、これと同じ発想が不可欠です。

問題の基本フォーマット

中学地理でよく使われる代表的な問題形式は次の通りです。

◉ 穴埋め問題:基礎用語の確認に最適

◉ 選択問題:用語の区別や理解度を測るのに便利

◉ 記述問題:理由や特徴を説明させる段階に使える

◉ 地図・資料問題:実際の地図や統計をもとに考える応用

これらをバランスよく組み合わせることで、プリントの学習効果が高まります。

実演例:緯度・経度(ライト版プロンプト)

実際に、ロードマップの最初の小項目「緯度・経度と赤道・本初子午線」を題材にしてみましょう。

AIに投げるシンプルなプロンプトはこんな形です。

——ここから——

中学地理「緯度・経度と赤道・本初子午線」について、

◉ 本文(説明)を200字程度

◉ 基礎用語の穴埋め問題を2問

◉ 選択問題を1問

をセットで作ってください。

——ここまで——

実際の出力イメージ

AIに指示すると、こんなプリントが返ってきます。

◉ 本文

地球上の位置は、緯度と経度で表すことができます。緯度は赤道を0度として南北を測り、経度は本初子午線を0度として東西を測ります。日本は北緯20〜45度、東経120〜150度に位置しており、この基準で世界中の国々の場所を正確に示すことができます。

◉ 穴埋め問題

◉ 選択問題

日本の首都・東京はおおよそどこに位置しているか。

A. 北緯35度 東経135度

B. 北緯36度 東経140度

C. 北緯35度 東経140度

→ 正解:C

ここでの注意点

ライト版プロンプトでも十分に問題は生成されますが、実際にやってみると次のようなクセがあります。

◉ 用語が教科書の表現と少し違うことがある

◉ 選択肢の数字が細かすぎて迷いやすい

◉ 本文が長くなりすぎたり、逆に短すぎたりする

これらは 修正プロンプト を追加して調整していきます。

次回の「バランス編」では、この修正方法と問題構成の工夫を紹介します。

まとめ

◉ 問題を入れることで学習が「読む」から「理解する」へ進む

◉ 基本は「穴埋め+選択+記述+地図」の組み合わせ

◉ 無料版でもシンプルなプロンプトでプリント作成が可能

◉ 次回は「バランス編」として、問題形式や難易度の組み合わせ方を解説

では次に進みます。

問題作成編②:問題形式のバランスと難易度調整

はじめに

前回の「導入編」では、AIに本文と基礎的な問題(穴埋め+選択)を作らせるところまで紹介しました。

しかし実際に子どもに解かせると「簡単すぎる」「逆に難しすぎて解けない」といった不満が出がちです。

ここから大切になるのが 問題形式のバランス と 難易度調整 です。

よくある失敗パターン

◉ 穴埋め問題ばかりで単調になる

◉ 選択肢が細かすぎて混乱を招く

◉ 記述問題が唐突に出てきてハードルが高すぎる

ステップ式に構成する考え方

問題は「基礎→標準→応用」の3段階にすると安定します。

① 基礎:穴埋め(用語確認)

② 標準:選択(区別や理解度を測る)

③ 応用:記述や地図問題(考えをまとめさせる)

実演例:緯度・経度の問題構成

——ここから——

「緯度・経度と赤道・本初子午線」を題材に、

◉ 基礎:穴埋め2問

◉ 標準:選択1問

◉ 応用:記述1問+地図問題1問

の構成で問題を作ってください。

——ここまで——

AIからは次のような出力が得られます。

◉ 基礎(穴埋め)

① 緯度は( )を基準にして南北を測る。

② 経度は( )を基準にして東西を測る。

◉ 標準(選択)

赤道は地球をどのように分ける線か。

A. 東西に分ける

B. 南北に分ける

C. 時間を区切る基準になる

→ 正解:B

◉ 応用(記述)

赤道や本初子午線を基準にして地球上の位置を表す利点を、50字以内で説明しなさい。

◉ 応用(地図問題)

下の図(世界地図)において、日本のおおよその位置を緯度・経度で書きなさい。

→ 正解例:北緯35度 東経135度

難易度を整えるポイント

——ここから——

◉ 選択肢は必ず正解が1つだけになるようにしてください。

◉ 穴埋めは教科書にある用語をそのまま使ってください。

◉ 記述問題は「一文で」「50字以内」で答える形式にしてください。

◉ 地図問題は「白地図」や「簡易な世界地図」を前提にしてください。

——ここまで——

こうした制約を与えるだけで、出力の質は格段に安定します。

まとめ

◉ 問題は「基礎→標準→応用」の3段階で構成する

◉ 穴埋めだけでは単調になるので、選択や記述を組み合わせる

◉ 地図問題を1問加えると理解が一気に深まる

◉ 難易度は制約プロンプトでコントロールできる

いかがですか。結構考えること多いのですが、制御できるかできないか考える。これも勉強ですよね。それでは次に進みます。

問題作成編③:AI出力の修正と進度の違いへの対応

はじめに

これまで問題作成を「導入編」「バランス編」と進めてきました。

今回は実際にAIを使ってみると必ず出てくる 出力のズレや失敗 をどう直すかに焦点を当てます。

さらに、学校によって進度が違う場合(公立中学生と中高一貫校生など)への対応方法も紹介します。

失敗出力の例①:選択肢があいまい

——AIの出力(修正前)——

赤道は地球を分ける重要な線です。正しいものを選びなさい。

A. 南北を分ける

B. 東西を分ける

C. 気候を分ける基準になる

——ここまで——

この場合、AとCどちらも正解のように見えます。

→ 修正プロンプト例

——ここから——

選択肢は必ず「正解が一つだけ」になるようにしてください。

教科書にある説明をそのまま用いてください。

——ここまで——

——修正後——

赤道は地球をどのように分ける線か。

A. 東西に分ける

B. 南北に分ける

C. 日付を決める基準になる

→ 正解:B

失敗出力の例②:余計な知識を混ぜる

——AIの出力(修正前)——

経度をもとに国際的に時間を決める制度を(サマータイム)といいます。

→ 修正プロンプト例

——ここから——

小項目は必ず「教科書に出てくる用語」に限定してください。

教科書に載っていない制度(例:サマータイムなど)は含めないでください。

——ここまで——

——修正後——

経度をもとに国際的に時間を決める基準を(世界標準時)といいます。

公立中学生と中高一貫校生の進度差への対応

AIを使うときに意外と困るのが、学校ごとに進度が違うことです。

◉ 公立中学の場合

教科書に沿った順序で進むため、AIに「教科書の流れどおりで」と指示するのが無難。

◉ 中高一貫校の場合

中学1年で高校地理の一部まで触れることもある。

この場合、プロンプトに「応用として高校範囲を含めてください」と条件を加えると良い。

→ 応用指示例

——ここから——

「緯度・経度と赤道・本初子午線」を題材に、

◉ 公立中学レベル:教科書の基礎用語のみ

◉ 中高一貫校レベル:地図投影法や世界標準時の応用も含める

この2段階でプリントを作ってください。

——ここまで——

こうすることで、同じテーマでも子どもの進度に合わせて問題を出し分けることができます。

まとめ

◉ AIの出力には「曖昧な選択肢」や「余計な知識」が混ざることがある

◉ 修正プロンプトで「正解は一つだけ」「教科書の用語に限定」など制約をかければ改善できる

◉ 公立中と中高一貫で進度が異なる場合、プロンプトで「レベル分け」を明示するのが効果的

恐らくここまで読まれた方…一筋縄ではいかないんだな。

と感じた方が多いと思います。

そうです。意外と難しいんですよね。だから世の中に出回らない。

簡単な形式でしか誰も出さない。

でもここで少し時間をかければその後の作業効率は格段に減ります。

ここで粘るか諦めるか。

難しい決断ですがまとめに入りましょう。

問題作成編④:まとめと単元テスト化への発展

はじめに

ここまで「問題作成編」では、AIを使って本文+問題をどう作るかを4回に分けて解説してきました。

◉ 第1回(導入編):なぜ問題構成が必要か、基本の穴埋め+選択問題の作り方

◉ 第2回(バランス編):基礎→標準→応用の3段階構成と難易度調整

◉ 第3回(修正編):AIのクセ(曖昧な選択肢、余計な知識)を修正する方法と進度差への対応

そして今回の第4回では、これまでの総まとめを行い、さらに 「単元テスト化」 という発展的な使い方まで紹介します。

無料版での問題作成の流れ

無料版でも工夫すれば、十分にプリントを作成できます。

◉ 毎回ロードマップの該当部分をWordから貼り付けて提示

◉ その小項目をもとに「本文+問題」を生成させる

◉ 出力のズレをその都度修正プロンプトで補正する

◉ 完成したプリントはWordに保存して管理

ただしデメリットは明確です。

◉ 毎回同じ部分を繰り返し貼らなければならない

◉ 会話が長くなると過去の情報をAIが忘れてしまう

◉ 出力の一貫性が不安定になりやすい

つまり、無料版では 「毎回貼り付け+修正を前提に使う」 ことが必要です。

有料版での問題作成の流れ

有料版(プロジェクト機能がある環境)では、効率が大きく変わります。

◉ ロードマップや作成ルールを「プロジェクトファイル」に保存できる

◉ 毎回「プロジェクトにあるロードマップを参照してください」と指示するだけでOK

◉ 出力の安定性が増し、修正の手間も減る

◉ 長期的に同じルールを共有できるため、単元ごとの連続性が保たれる

つまり有料版は、一度ロードマップを仕込めば「貼り直しの手間」をほぼゼロにできるのが大きな利点です。

単元テスト化とは?

問題作成の最終的な応用は「単元テスト化」です。

これは、ロードマップで扱った小項目をまとめてプリント化し、小テストや確認テストとして使える形にすることです。

メリットは次の通りです。

◉ 子どもにとって「学習の区切り」が明確になる

◉ 教科書レベルを超えない範囲で体系的に理解を確認できる

◉ テスト形式にすることで家庭学習でも本番感覚を味わえる

実演:単元テスト(サンプル問題10問)

例として「世界地理:地球の姿」の単元をもとに、10問で構成された単元テストを作成してみます。

——ここから——

単元テスト:世界地理「地球の姿」

◉ 第1問(穴埋め)

地球の位置を表す際、緯度は( )を基準にして南北を測る。

◉ 第2問(穴埋め)

経度は( )を基準にして東西を測る。

◉ 第3問(選択)

赤道は地球をどのように分ける線か。

A. 東西に分ける

B. 南北に分ける

C. 時間を決める基準になる

→ 正解:B

◉ 第4問(選択)

日本の標準時はどの経線を基準にしているか。

A. 東経120度

B. 東経135度

C. 東経150度

→ 正解:B

◉ 第5問(記述)

世界標準時が必要な理由を、40字以内で説明しなさい。

◉ 第6問(選択)

メルカトル図法の特徴として正しいものを選べ。

A. 距離が正確

B. 角度が正確

C. 面積が正確

→ 正解:B

◉ 第7問(選択)

正距方位図法が便利に使われるのはどのような場合か。

A. 世界一周旅行の計画

B. 長距離航空路線の計画

C. 面積比較をしたいとき

→ 正解:B

◉ 第8問(記述)

「赤道」「本初子午線」を基準にして位置を表すことの利点を、50字以内で説明しなさい。

◉ 第9問(地図問題)

世界地図において、日本のおおよその位置を緯度・経度で書きなさい。

→ 正解例:北緯35度 東経135度

◉ 第10問(総合記述)

世界地図の投影法には一長一短があります。メルカトル図法と正距方位図法の違いを30字以内でまとめなさい。

——ここまで——

このように 基礎(穴埋め)→標準(選択)→応用(記述・地図) を組み合わせることで、単元テストとして十分機能します。

まとめ

◉ 無料版では「毎回ロードマップを貼り直す」運用が必須

◉ 有料版では「プロジェクトファイル」に保存でき、効率が大幅アップ

◉ 問題作成の最終発展形は「単元テスト化」

◉ 基礎・標準・応用を組み合わせた10問構成が実用的

それではダイジェストでまとめて次に繋げましょう!

問題作成編・ダイジェスト

「問題作成編」では、本文に加えて 子どもが知識を定着させるための問題づくり をテーマに、4回に分けて解説しました。

第1回:導入編

◉ 本文だけでは「読んで終わり」になってしまう

◉ 穴埋め・選択・記述・地図問題が基本の4形式

◉ ライト版プロンプトでも基礎的なプリントが作れる

第2回:バランス編

◉ 穴埋めだけだと単調になりがち

◉ 基礎→標準→応用の3段階構成で安定

◉ 難易度は制約プロンプトでコントロールできる

◉ 地図問題を1問加えると理解がぐっと深まる

第3回:修正編

◉ ありがちな失敗=曖昧な選択肢、余計な知識の混入

◉ 「正解は一つだけ」「教科書用語に限定」など制約で改善

◉ 公立中と中高一貫校で進度が違う場合は、プロンプトでレベルを分けると有効

第4回:まとめ編

◉ 無料版=毎回ロードマップを貼り付けて運用

◉ 有料版=プロジェクトファイルに保存すれば安定的に参照可能

◉ 発展形=単元テスト化(基礎・標準・応用を組み合わせた10問構成)

まとめ

問題作成編を通じて分かったのは、AIに丸投げするのではなく、こちらから設計と修正を重ねることで初めて“学習プリント”になるということです。

ロードマップが「地図」だとすれば、問題作成は「実際に歩くルート作り」にあたります。

次回予告:見切り発車編へ

ここまで順調に進めても、実際にAIを動かし始めると必ず想定外の失敗が出ます。

◉ 問題数を守らない

◉ 本文が長すぎてプリントが崩れる

◉ 地図や表の出力がズレる

◉ 難易度がバラバラになる

次シリーズ「見切り発車編」では、こうした実戦での“失敗談”と、その立て直し方法をリアルに紹介します。

これを知っておけば、AI教材作りに振り回されずに「着実に改善できる流れ」がつかめるはずです。