【苦手な算数・数学の文章題を短期間で克服する3つの方法】 ――冬こそチャンス!「考える力」と「説明力」を取り戻す、きゅうご式・文章題リスタート法

【苦手な算数・数学の文章題を短期間で克服する3つの方法】

――冬こそチャンス!「考える力」と「説明力」を取り戻す、きゅうご式・文章題リスタート法

冬休みになると、毎年多くの生徒がこう話してくれます。

「計算はできるけど、文章題になるとまったくわからない…」

「時間をかけても何を聞かれているのか分からない…」

実は、これは特別なことではありません。

算数・数学の文章題が苦手な子どもは、全体の7割以上を占めます。

しかし、正しい方法を知れば、たった数週間の冬期講習でも劇的に変わるのです。

私はこれまで35年以上、心理と教育の両面から子どもたちをサポートしてきました。

その経験から導き出した、冬休み限定で最も効果的な「きゅうご式・3つの克服法」を紹介します。

① 「読めない」のではなく「構造が見えていない」だけ

文章題が苦手な子の多くは、「読解力がない」と思い込んでいます。

でも実際は、文章の中にある“数の関係”が見えていないだけなのです。

きゅうご先生の授業では、文章をただ読むのではなく、

「何を求める?」(ゴール)

「何がわかっている?」(材料)

「どうつながる?」(関係)

この3つを図で整理します。

この方法を「きゅうご式・三角読解法」と呼びます。

文章の中の数を矢印や図で見える化することで、

「読む → 見る → 分かる」へと理解の流れが変わります。

💡ポイント:

文章題は“日本語の迷路”です。道筋を「図」で見せてあげると、誰でも抜け出せます。

② 「解き直し」ではなく「考え直し」をする

冬期講習で伸びる子の共通点は、間違いを“考え直す”力が育っていることです。

多くの子は、「間違えた → 正しい答えを写す」だけで終わっています。

これでは思考力がつきません。

きゅうご式では、「どこで考えが止まったか」を一緒に言葉にして整理します。

例:「ここで“2倍”と“2人”を混同していたね」

「速さ=きょり÷時間、だけど今回は“かかる時間”を聞かれているね」

この“思考の言語化”によって、ミスが「原因分析」に変わります。

さらに、心理学でいう「メタ認知(自分を客観視する力)」が育ち、

短期間でも確実に成績が安定していくのです。

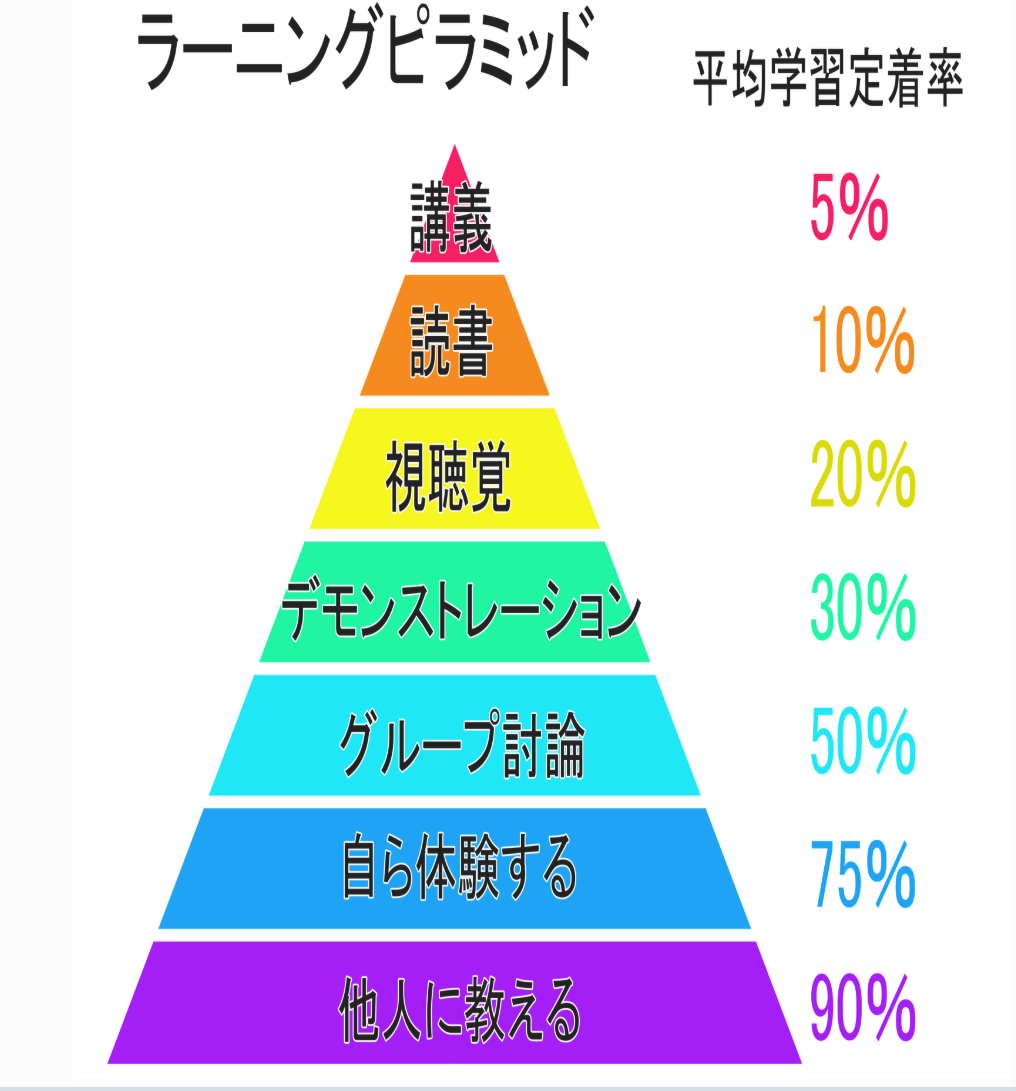

③ 「説明できる=本当に理解している」状態をつくる

冬休みは、“説明力”を鍛える最大のチャンスです。

学校では「答えを出す」ことが目的になりがちですが、

本当の理解は、**「自分の言葉で説明できるかどうか」**で決まります。

きゅうご先生の授業では、1問ごとに必ずこう問いかけます。

「今の考え方を、先生に説明してみようか」

最初は戸惑っていても、私が一緒に「順序」「言葉」「式」を整えながらサポートします。

この繰り返しで、**“思考の筋力”**が鍛えられ、

本番のテストでも“途中で考えが止まらない頭”をつくることができます。

💬生徒の声:「文章題が“日本語のパズル”みたいで面白くなってきた!」

これこそ、きゅうご式メソッドが生み出す“認知の変化”です。

❄️ まとめ:「冬は、思考を育てる季節」

冬期講習で苦手を克服するカギは、

1️⃣ 三角読解法で文章の構造を見える化する

2️⃣ 解き直しではなく“考え直し”をする

3️⃣ 説明できるまで理解を深める

この3ステップを2〜3週間集中して行うことで、

「文章題が苦手」から「文章題が得意!」に変わります。

冬は、脳が“リセット”される季節。

きゅうご先生と一緒に、考える力を再起動しませんか?

心理 × 教育 × 表現の三位一体メソッドで、

短期間でも「わかる!」を「できる!」に変える冬期講習。

その違いを、ぜひ体験してください。