共通テスト過去問演習の仕方と意義について解説✏️

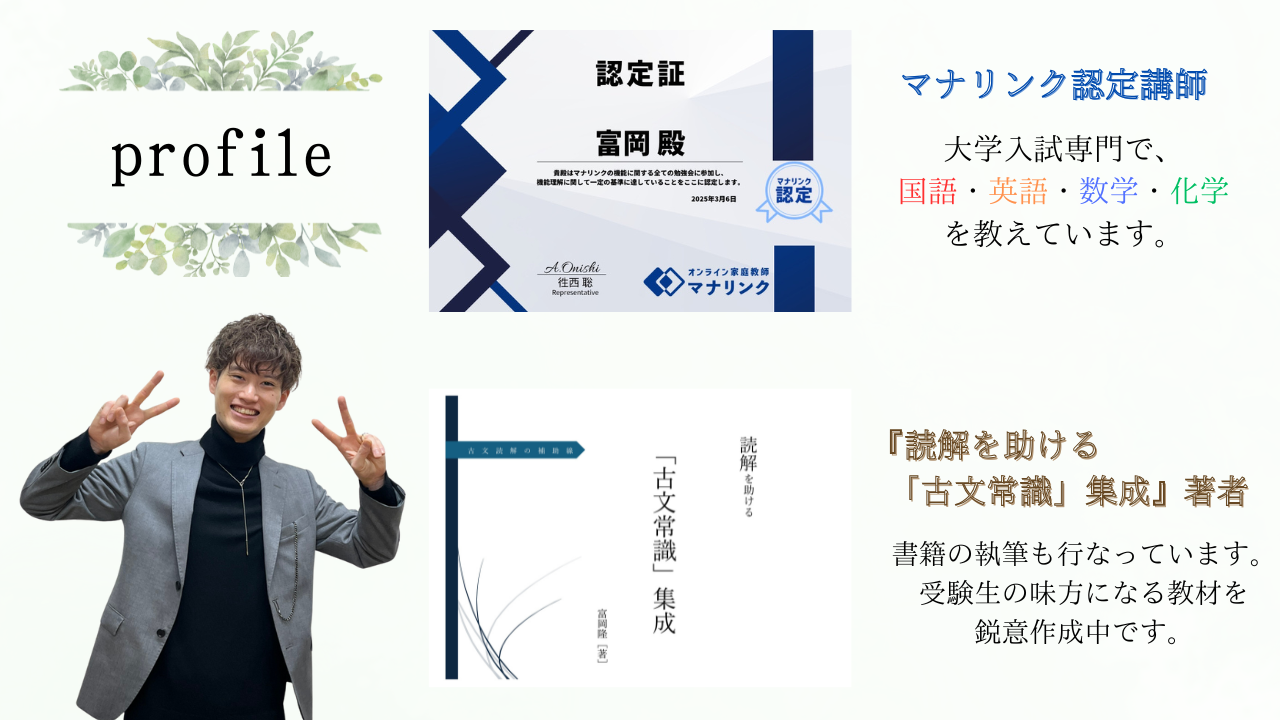

みなさんこんにちは!講師の富岡です◎

いよいよ共通テスト出願の時期が近づいてまいりました。

「嫌だ、もうそんな時期だなんて認めたくない!!」

という受験生もおられるでしょう(笑)。

ですが、時の流れは残酷なものですね。

来てしまうものは仕方がない、ということで頑張りましょう…!

今回は、大学受験生の皆さんが共通テストの過去問をどのように演習するべきか、そしてその意義は何かについてお話ししたいと思います。

①共通テストの過去問はこの時期から少しずつ

まず、どのように演習するかお話しする前に、過去問はこの時期から始めようというお話しをします。

受験生の皆さんは、とにかく過去問を最後まで取っておきがちです。

それまでにあれやって、これやって…とやや奔走しすぎです。

いいですか、一番大事なのは“過去問“です。

問題集や参考書ではありません。過去問です。

おおかたの範囲の基本勉強が終わった人は過去問へGO!

この9月段階から少しずつ過去問に触れていきましょう。

難易度だったり問題量だったり、実際の試験問題が一番教えてくれますから。

受験のしかたは人によって様々ですが、一般試験をメインに考えている人は過去問に少しずつあたり始めましょう!

②過去問の演習の仕方

さて本題ですが、過去問を実際に解くときに以下のA〜Eの流れで演習してみてください。

A:時間を測って通しで解く。

B:まだ答えを見ずに、時間を気にせず解けそうな問題を解く。

C:答え合わせと解説熟読。

D:教科書や参考書に立ち返る。

E:間違えた問題の分野周辺も確認する。

まずはAのように、時間を測って解いてみましょう。

最初のうちは共通テストの時間制約の厳しさを思い知ると思います。

現段階でその制限時間であれば自分ならどこまで歩みを進められるか確認しましょう。

次にBです。ここ大事なのですが、すぐに答えを見ずに、もうちょっと時間があったら解けそうだぞという問題を時間を気にせず解いてください。

もし解ければ、あとは時間だけが問題だということになります。

次にCです。これは一般的なものです。答え合わせと解説をよく読んでください。

次のDが一番大事です。これを飛ばしたら過去問をやった意味がほぼなくなります。

次の「意義」のところでも詳しく話します。

間違えた問題は教科書や参考書に立ち返って確認するようにしましょう。

個人的に理科や社会科目は特に教科書に立ち返ることをお勧めしています。

もちろん参考書もよくできたものがありますが、共通テストが教科書ベースに作られていることと、一通り基本的な勉強を済ませていれば教科書がよく作り込まれていることがわかるはずだからです。

ここで自分の理解があやふやだった箇所をしっかり“言語化”してください。

大事なのでもう一度言います、“言語化”してください。

他人に説明できるようになってください。

イタズラに問題演習をするのではなく、基本概念をもう一度教科書で確認し、“言語化”してください。

最後にEです。間違えた分野はその分野ごと苦手な可能性があります。

もしくは、わかったつもり、になっている可能性があります。

過去問に出た当該問題だけでなく、その周辺も再確認しに行ってください。

いろいろな発見があるはずです。

以上のようにA〜Eのサイクルを各年度の過去問で続けましょう。

個人的には、

2025本試験▶︎2025追試験▶︎2024本試験▶︎2024追試験▶︎……

のように本試験と追試験を交互に最新のものからやっていくことをお勧めします。

なぜなら最新の動向をしっかりと研究しておくに越したことはないからです。

よく追試験は難しいからと敬遠する人がいますが、もったいない!

過去問演習は今高得点を取るためにやっているのではないのです。

あくまでも自身の勉強のために、研究として行うものです。

だから難易度どうこうで決めずに追試験もしっかりと研究してください。

③過去問をやる意義

過去問演習をする意義は、傾向と対策になるからだけではありません。

一見すると難しそうな問題も、共通テストは基礎基本の理解ができていれば解ける問題がほとんどなのです。

つまり、過去問演習の中で間違えた問題は、十中八九自分がよく理解していない単元です。

ちゃんと頭の中で言語化できていない状態で、やり方だけ暗記してしまった問題です。

やり方や解き方だけ暗記している人は本当に点数が取れません。

共通テストの基本スタンスが「未知の課題に対処する力をみる」というものだからです。

ですからここ最近は状況設定も見慣れない問題が多くなりました。

パターン認識だけでは厳しいのです。

そうではなく、基礎基本を言語化し柔軟に応用できるところまで習熟しておくことでこの問題は解決できるよね、ということなのです。

例えば、最新の化学の問題では、平均点が40点台と悲惨なものでした。

確かにちょっと制限時間に対して問題量きついんじゃないの?という注文はあるものの、基礎基本がしっかりしている受験生は8割は確保できる問題でした。

ただ、条件は「基礎基本が徹底的にしっかりしている」という点です。

これがちょっとでもいい加減になってくるともうダメです。全然取れなくなります。

有名問題集をバリバリこなすのも結構ですが、それゆえにパターン認知に陥ってしまっては本末転倒なのです。

共通テストで点数を取るためには、本当に基礎の基礎が徹底されて言語化されていることにつきます。

基礎の基礎とは、解き方ではないのです。“言葉”なのです。

定義や約束事、どうしてそのような現象が起こるのか、などは全て“言葉”です。

ここの“言葉”の部分を素通りして、やれ解法だの解き方だのに走るから途端に取れなくなるのです。

そういう受験生たちのお決まりの口癖は「見たことがないから解けなかった」です。

共通テストは基本「見たことがない」問題だと思っておいてください。

「見たことがない、だから解けない」ではダメなのです。

見たことがなくても何かの分野の基礎基本の組み合わせなのです。

結局定義をはじめとする“言葉”にいい加減だと、それを見抜く力も養われません。

共通テストの過去問はそういう自身の勉強のいい加減さを伝えてくれるものだという点で意義があるのです。

「この問題で間違えたということは、あなたはこの分野が全体的に言語化できていない可能性があります。だから教科書に立ち返って言葉に忠実に基礎基本を固めてね。」というメッセージなのです。

それをキャッチできる過去問演習は意義深いものだと思いませんか?

つまり、過去問はウソ発見機なのです。

あなたがあなた自身にウソをついている=わかったつもり、できたつもりになっている点をあぶり出してくれるのです。

受験生に求められるのは、自分につき続けているウソをウソと直視し修正していく力です。

そういう正直さや素直さが大切なのです。

過去問の意義を確認した上で、先に述べたA〜Eのサイクルで勉強してみてください。

有名な〇〇問題集、〇〇参考書をいつまでもやっている他の人よりも共通テストで点数が取れますよ。

恐れずに取り組みましょうね!!