【高1、2生】現代文は1週間に“1題”を本気で解読せよ。

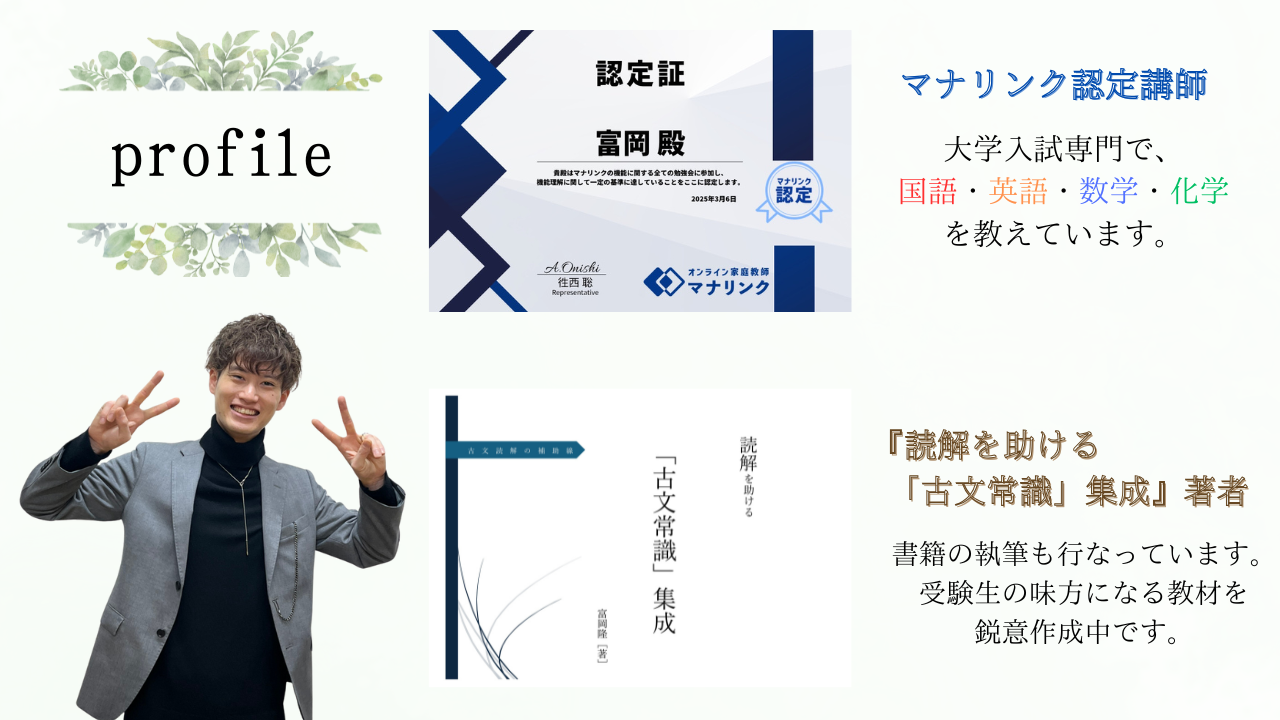

みなさんこんにちは!講師の富岡です◎

私は大学入試のいろいろな科目を指導していますが、本職(?)は国語です。

教員免許も国語で取得しています。

色々と謎深き国語の中でも、現代文は多くの人が勉強の仕方に悩む科目だと感じています。

そこで、今回は高1、2生のあなたが、現代文をどのように勉強するかについてお話ししたいと思います。

①そもそも現代文とは?

まず、現代文についての認識をここで目線合わせしておきたいと思います。

以下は、東京大学が求める国語の力です。この考えに私もかなり近いので、ちょっと長いですが引用してみます。

国語の入試問題は,「自国の歴史や文化に深い理解を示す」人材の育成という東京大学の教育理念に基づいて,高等学校までに培った国語の総合力を測ることを目的とし,文科・理科を問わず,現代文・古文・漢文という三分野すべてから出題されます。本学の教育・研究のすべてにわたって国語の能力が基盤となっていることは言うまでもありませんが,特に古典を必須としているのは,日本文化の歴史的形成への自覚を促し,真の教養を涵養するには古典が不可欠であると考えるからです。このような観点から,問題文は論旨明快でありつつ,滋味深い,品格ある文章を厳選しています。学生が高等学校までの学習によって習得したものを基盤にしつつ,それに留まらず,自己の体験総体を媒介に考えることを求めているからです。本学に入学しようとする皆さんは,総合的な国語力を養うよう心掛けてください。総合的な国語力の中心となるのは

1) 文章を筋道立てて読みとる読解力

2) それを正しく明確な日本語によって表す表現力

の二つであり,出題に当たっては,基本的な知識の習得は要求するものの,それは高等学校までの教育課程の範囲を出るものではなく,むしろ,それ以上に,自らの体験に基づいた主体的な国語の運用能力を重視します。

そのため,設問への解答は原則としてすべて記述式となっています。さらに,ある程度の長文によってまとめる能力を問う問題を必ず設けているのも,選択式の設問では測りがたい,国語による豊かな表現力を備えていることを期待するためです。

(東京大学「高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと」より引用;https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_01_18.html)

東京大学は「自らの体験」を重視しています。

国語、特に現代文において「自らの体験」とはいったいどういうことでしょうか?

そもそも現代文は「客観的に」読むべきものであり、自分の体験に引き付けてしまったらそれは主観的な読みになってしまうではないですか。

それなのになぜ、東京大学は「自らの体験」に基づかせようとするのでしょうか?

それはズバリ、

体験の厚みがないと、文章を十分に理解することができないからです。

私の今までの講師経験からも納得なのですが、さまざまな分野に思考を巡らせていない人は、ことごとく体験の厚みがなく、文章を納得しながら読み進められないことが多いのです。

昨今の現代文では、論理的読解が喧伝(けんでん)されていますが、論理はもちろん大事なものの、それだけでは文章を読めるようになりません。

せいぜい「こことここは対比だな」とか「こことここは因果関係だな」とかが分かるだけで、それをイコール国語としてしまう昨今の現代文指導はあまりにも杜撰(ずさん)だと考えます。

現代文とは、さまざまなテーマについて思考を張り巡らせてきたかを問う科目でもあるのです。

あなたがどんなに嫌だといっても、科学や文学、哲学や芸術などの論考が出題されるのです。

その各テーマについて、普段どこまで考えを張り巡らせているのかは、十全な読解に必要な素養ではないでしょうか。

確かに現代文は「日本語」で書かれています。

しかし評論文や随筆などは、あるテーマを深く論じたものであるがために、日本語で書かれているはずなのに理解できないことがあります。

論理関係だってわかっていたのに、ついぞこの著者は何をいっているのかがわからなかったという経験は誰にでもあると思います。

そのとき、そこで論じられているテーマは、あなたに馴染みのないテーマであることがほとんどです。

それゆえに、「自身の体験に基づいて」考えることが困難になるのです。

どこか遠くの世界の話をしている感覚、味わったことありませんか?

もし、論理だけでいけるのなら、みんなすんなり現代文は点数を取れてしまいます。

でも、現実ではそうなっていない。

勘違いしないでほしいことを、ここで2つ挙げます。

1つ目は、記号問題で正解することは国語ができることを意味しないということです。

ただの記号選択肢問題であれば、場合によっては論理だけで正解してしまうかもしれませんが、そんなものはとても国語とは呼べないですよね。

自身の力で答案を作成する論述こそ、国語であり、その代表が現代文なのです。

巷に流布している「現代文に知識はいらない!」という言説はどれも怪しいものばかりです。

その多くが「論述」ではなく「記号問題」ばかりの私立大学で高得点を取った経験を高らかに謳っているわけです。

それをドヤ顔で「ほらね?知識なんかなくてもいけるでしょ?」と語っている人にはみなさん十分注意しましょうね。

2つ目は、体験を基に考えることは客観性が失われることにはならないということです。

さまざまな分野に思考を巡らせて体験の厚みがある人は、むしろ文章内容をきちんと吟味することができます。

テーマなどに習熟するというのは、そのテーマを“正解”だとすることではありません(よくある勘違い!)。むしろ、そのテーマは“前提“として、そこを筆者がひっくり返したりする、その“ズレ”に敏感になるのです。

そこに“ズレ”を感じるためには、実はテーマへの背景理解が一程度必要になります。

ほら、ユーモアを解するのも同じじゃないですか。

お笑いとかでも、なぜそこに笑いが生まれるのかというと、“ズレ”があるからです。

ベルクソンという哲学者は“笑い”を「意外なものどうしの衝突」と述べました。

そこに存在する「意外性」こそ、ここで述べている“ズレ”の正体です。

ユーモアをユーモアと解するには、実は一程度の教養が必要であり、それと同じことが現代文読解でも起きているのです。

その“ズレ”の中に、筆者の独自性が滲み出ており、我々は「なるほど、この筆者は前提を転倒させて、こういうことが言いたいのか」と解するわけです。

するとやはり、現代文については以下のことが言えそうです。

現代文とは、語彙・論理に加えて、基礎的知識と自身の体験総体が必要な科目であり、それを基に答案を自分の言葉で論述し表現していく科目です。

②1週間で現代文“1題”を解体せよ。

え、現代文って1週間に1題でいいの?もっと勉強するべきじゃないの?と思った方も多いでしょう。

私から言わせれば、テキトーに何題も扱われる方が困ります。

確かに現代文も一定の量をこなす必要があるのはいうまでもありません。

ですが、高1、2年生にやってほしいのは量をこなすことではありません。

そうではなく、目の前の1題を1週間の中で徹底的に解剖してほしいのです。

具体的には何をするのか、以下にまとめます。

①未知の語句を全て調べ、例文を作り、本文に書き込んでおく。

②各段落が何を話題としていたのか要約する。

③本文全体を通して筆者が何を言いたかったのかを自分の言葉でまとめる。

④本文での中心テーマについて、テーマ集などで確認する。

⑤自分が読み取れなかった1節について印をつけ、考えたり調べたりしながら自分の言葉で説明できるようにする。

⑥上記①〜⑤を行なったのち、論述答案をリライトし、より磨きをかける。

これらを1週間の中で時間をかけてやってほしいのです。

ポイントは「時間をかけて」です。

みなさん改めて自身の勉強を思い起こしてください。

こんなに1題の文章と向き合ったことがありますか?

途中で考えることがめんどくさくなって放棄していませんか?

テーマに習熟することをしてきましたか?

記号選択の問題ばかりやっていませんか?

いろいろ思い起こしてみると、現代文ができるようになる勉強をしていないことがわかると思います。

勉強にタイパなんてものはありません。

それとは反対の、「じっくり時間をかけて考える」ことに意義があります。

勉強に即効性を期待するのはあまりにも勉強について無知です。

勉強は、悩むことに意義があるのです。

それを「時間がかかって効率が悪い」だの「時間の無駄」だの、合理主義を気取ってバッサリ切り捨てる人のなんと多いことか…。

私はそういう面にはとても厳しい性格です。

真っ当に勉強するということに重きをおいています。

聞こえの良い甘言を弄することはまずありません。

特に大学受験は、相手は腐っても「大学」なのです。

ちょっと自分に合わない文章が出た途端に、思考を放棄してしまう人を欲しがるわけありませんよね?

1週間の中で1題の文章をここまでかというくらい解体し、その文章であれば他の人にも十分に説明できるレベルを目指してください。

そういう「熟考」の繰り返しの先に光が見えてきます。

あなたのテーマ理解が進むことはすなわち、それについての「体験」の厚みが増すことを意味するのです。

「よくわからないからいいや」と思考を投げ出す人は、いつまで経っても「自分の気持ちの良い世界」の住人です。

あなたと違う他者から目を背けることは公共性の欠如でもあります。

あなたと違うから、耳を傾けることに意義が出てくるのです。

みなさんには、そういう知的作業を楽しめる人になってほしいと心から思っています。