点・線・面の知識~社会科を効率的に楽しく学ぶために~

はじめまして。リョウです

はじめてブログを書くのでどんな内容にしようかと思ったのですが、先日とある生徒さんの面談で話した内容が皆様にもお伝えしたい内容なのでその内容をブログにすることにしました。

中学以降の社会科となると「覚えることの量」が一気に増えてきます。そこでつい、「一問一答」の学習になり問題文に対応する用語をひたすら暗記する勉強法に偏りがちです。そうした学習でも確かに短期的には点数につながるのですが、長期的に見ると記憶が抜け落ちやすく、応用問題や論述問題で伸び悩むことも少なくありません。では、どうすれば効率よく、しかも入試で問われる応用力につながる学習ができるのでしょうか。

そのヒントが知識を「点・線・面」で整理するという考え方です。これを意識して自分は今どういう勉強をしているのだろうを意識するだけでも大きく変わるはずです

① 点の知識

最初の段階は「点」です。

「太閤検地」「本能寺の変」「関ヶ原の戦い」といった一問一答型の知識がこれにあたります。これ自体は必要不可欠で、こうした点の知識がなければそもそも線も面も作れません。

ただし点だけを無数に増やしていくのは大変ですし限界が来ます。興味のある分野なら楽しく覚えられますが、そうでない場合は苦痛になりやすいのも事実です。

社会科の勉強でここだけを永遠に繰り返している人結構多いです…

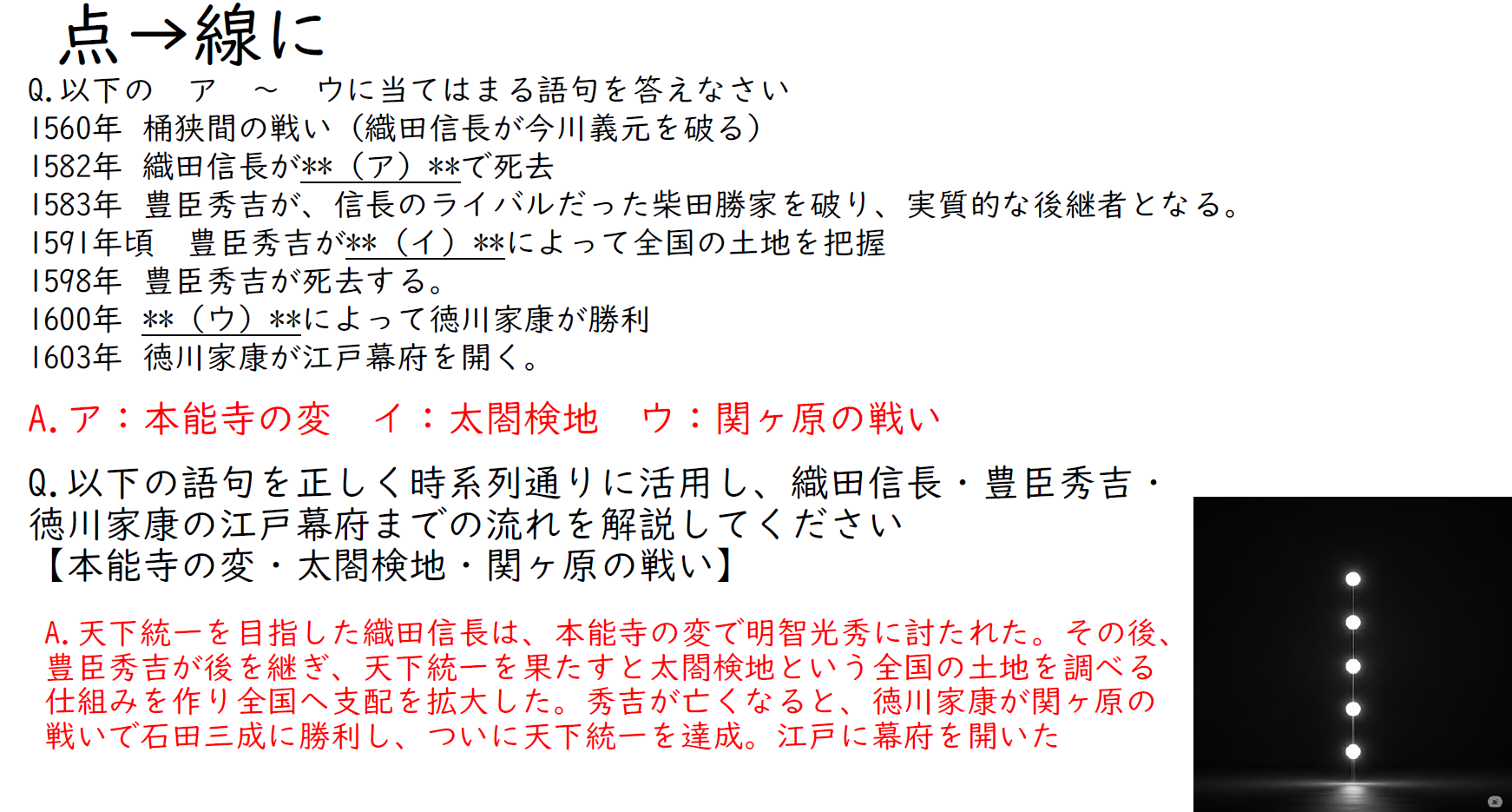

② 線の知識

点が増えてきたら、それらを「線」でつなげてみましょう。

例えば「本能寺の変 → 豊臣秀吉が台頭し太閤検地を行う → 関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利」という流れです。こうしてストーリーといして点の知識を結び付けて線の知識として整理することで、知識同士が関連づけられ、思い出しやすくなります。

入試問題でも「語句を並べ替えて時系列で説明せよ」といった形式が増えており、こうした線の理解ができているかが問われます。

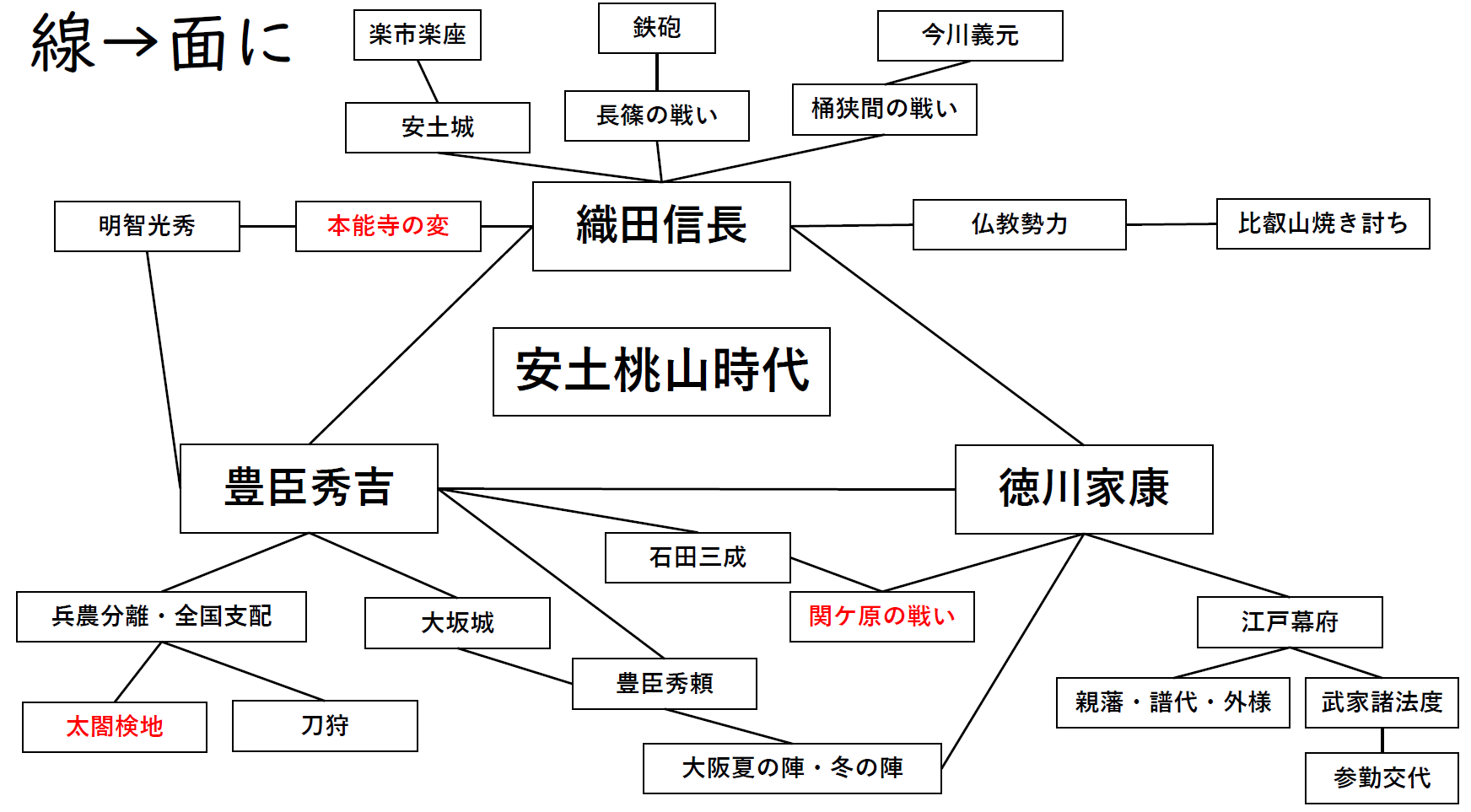

③ 面の知識

さらに一歩進むと「面」の段階です。

例えば「安土桃山時代」という語句を中心に、織田信長、長篠の戦いや楽市・楽座、比叡山焼き討ちなど関連する事項を放射状につなぐイメージです。地図やマインドマップにまとめると効果的で、知識が有機的に結びつきます。(関係性に応じて線の種類とかも工夫すると記憶の整理もしやすいですね!)面の知識ができると、たとえ一部を忘れても周辺の情報から思い出せるようになります。「あの時代の支配政策といえば…」「あの人物の代表的な改革といえば…」と複数の糸口から引き出せるので、記憶の安定性が格段に増すのです。

(④ 歴史では「3D知識」へ)

歴史の場合、横に伸びる平面上だけではなく「時系列」という縦の軸が加わります。

点が線になり、線が面になり、その面が時系列に沿って積み重なることで、知識は「3Dマップ」のように立体的になります。この3D感を意識しておくと、単なる暗記ではなく「知識の構造」として理解できるようになり、論述問題や応用問題でも柔軟に対応できる力が身につきます。

おわりに

知識は「点」で入れ、「線」で理解し、「面」で使いこなし、歴史では「3D」として積み重ねていく。このステップを意識することで、ただの永遠の終わりなき暗記科目に見えがちな社会科が「理解すれば楽しくなる科目」へと変わっていきます。この知識の整理をして思わぬところが思わぬところで結びつく楽しさを感じてほしいです。たとえるなら漫画で序盤のキャラが終盤にもう一度出てきてテンション上がる!その感覚に似てます。

ぜひ「点・線・面」の視点を取り入れて、楽しく・効率よく力を伸ばしていただければと思います。

社会科の学習でお役に立てることがあればご相談・体験授業も含めお待ちしております。

そういえば…Xアカウントを開設しました。

リョウ先生@AI活用×社会科講師( @ryo_asomanabi )

まだまだこれからのアカウントですが私の分身という設定でこうしたエッセンスや楽しく学ぶキッカケX上では気軽につぶやきとして提供できればと思っています。併せてお楽しみください