【中学受験】算数の計算ミスを減らす方法|子どもの“うっかりミス”対策と基礎練習

子供の計算ミスで悩んでいませんか?

中学受験の算数では、知識不足より”計算ミス”で点を落とす子が本当に多いです。

テストが返ってきて、「分かってたのに!」と悔しがるお子さんの顔。

「この計算、家ではできてたのに…」と肩を落とす姿。

保護者の方も、ついつい「また計算ミス!」と言ってしまう…

そんな経験はありませんか?

でもご安心ください。 計算ミスは性格の問題ではなく、仕組みと基礎の両輪で改善できるものです。

中学受験で計算ミスが起きる原因

✅ 急いでしまう習慣

時間を意識してしまい、慌ててしまっている

✅ 中学受験で良くある"できているつもり”

計算が得意!と思っているお子さんに多い傾向

✅ 計算ミスを招く形だけの見直し

言われたからやっているだけで、自分ごとになっていない

「気をつけなさい」と声をかけるだけでは直りません。 むしろ、確認の仕組みを習慣化することが必要です。

数学者・新井先生も語る「基礎の自動化」

計算ミスを減らすには、基礎の暗算力を“無意識にできる状態”まで習慣化することが欠かせません。数学者・新井紀子先生も、子どもたちの計算力はこの「自動化」にかかっていると指摘されています。

九九をすらすら言える

止まらず言えることが計算の土台になります。

一桁の足し算を指を使わずに暗算できる

暗算で自然に答えられると、筆算にもスムーズにつながります。

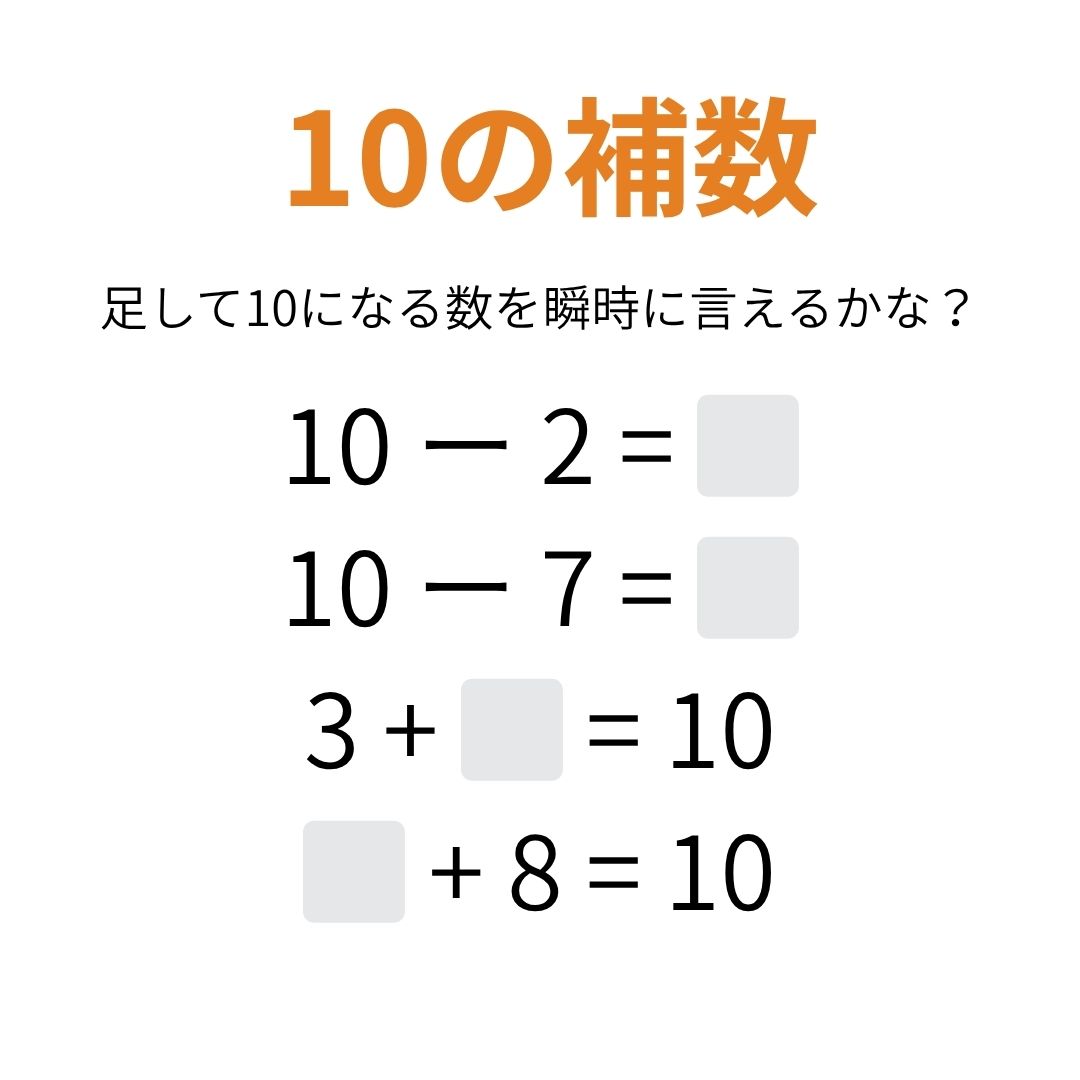

足して10になる組み合わせを瞬時に言える

「7と3」「8と2」などを即答できると繰り上がりが安定します。

10から引いたとき、9から引いたときの答えをすぐに言える

10−3=7、9−6=3を即答できるとスピードが上がります。

こうした基礎が無意識にできる状態こそ、計算ミスを防ぐ土台になります。

こうした基礎が無意識にできる状態こそ、計算ミスを防ぐ土台になります。

実際、私自身も筆算をするときには頭の中で「10まであといくつ?」と分解して考えています。

(授業では、なぜ10まであといくつ?がわかるといいのかを視覚的に解説しています)

この感覚があるからこそ、繰り下がりや繰り上がりをスムーズに処理できるのです。

お子さんの「今」をチェックしてみましょう

小学1〜2年生:九九の完全暗記、一桁の足し算

小学3年生以上:足して10になるペアがパッと分かる、繰り上がり・繰り下がりの瞬間判断

✅ 「今どこまでできているか」を一度チェックしてみてください。

ご家庭でできる「中学受験の計算ミス対策」

具体的なトレーニング法のひとつが100マス計算です。 1日3〜5分でOK。

朝ごはんの前、お風呂の前など「ルーティン化」がコツです。

タイムを測って記録すると、お子さん自身も成長を実感できます。

毎日数分取り組むだけで基礎の自動化が進み、計算の安定につながります。

車掌さんの「指差し確認」で仕組みを作る

もう一つ大切なのが「確認の仕組み」です。

鉄道の車掌さんが「ドアよし! 信号よし!」と指差し確認を徹底している姿を見たことがある方も多いでしょう。

計算も同じです。

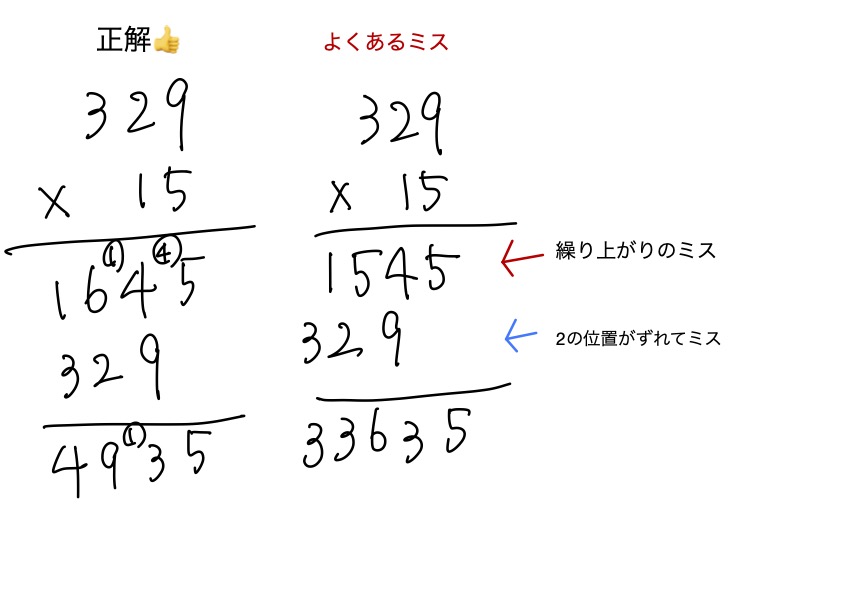

実例で見る計算ミス

同じ329×15でも、こんなに差が出ます。

同じ329×15でも、こんなに差が出ます。

右側は「繰り上がりを忘れた」「桁がずれた」という、お子さんのテストでよく見る2大ミスです。

でも左側のように、繰り上がりに丸をつける、桁をきちんと揃える。たったこれだけで、正解にたどり着けるのです。

お子さんのノートを見たとき、右側のような書き方になっていませんか?

指差し確認のポイント

繰り上がりに丸をつける

筆算では上下の桁をきちんと揃える(桁ズレは子どもの"あるあるミス"です)

自分でも読み間違えるような雑な字を書かない(0と6などは見間違いやすいです)

こうした"指差し確認"を取り入れるだけで、ケアレスミスは大幅に減らせます。

💡まとめ

計算ミスを減らすには、

基礎の自動化(暗算力・反復練習)

仕組みの徹底(指差し確認)

この両輪が欠かせません。

才能や性格の問題ではなく、工夫と習慣で必ず改善できます。

最後に

「うちの子はどこから始めればいい?」と迷われたら、体験授業で一緒に確認確認してみませんか?

お子さんに合った方法を、無理なくご提案させえていただきます。

お子さんの「もったいない計算ミス」を減らすお手伝いを、ぜひ一緒にさせていただければと思います。