理科の理解、ただの暗記で終わっていませんか? ——中学生にこそ使ってほしい「コーネル式ノート」のススメ【理科編】

理科は「覚えればOK」と思われがちですが、実際はそれだけでは通用しません。

・なぜそうなるのか?

・何と何が関係しているのか?

・自分の言葉で説明できるか?

こうした**「思考の力」や「つながりの理解」**が求められる教科です。

そして、それを育てるうえで非常に効果的なのが――コーネル式ノートです。

【コーネル式ノートとは?】

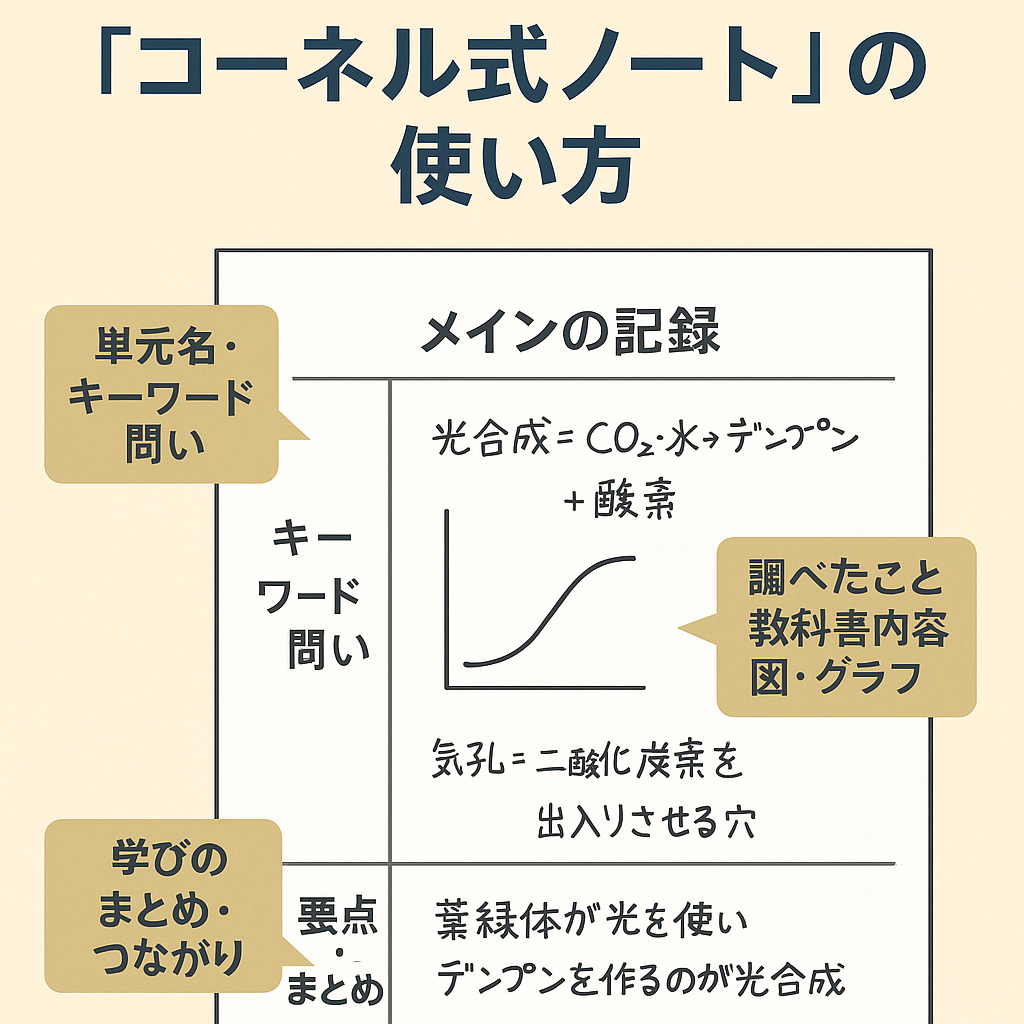

ノートを3つのエリアに分けて、思考の軌跡を残す方式です。

◎ 左欄:キーワード・問い

→ 単元名や「なぜ?」「どうして?」などの問いを書く欄

◎ 右欄:メインの記録

→ 教科書の内容、自分の気づき、実験結果、図やグラフなどを書く

◎ 下欄:要点・まとめ

→ その日の学び・つながり・発見したことを自分の言葉でまとめる

【実際の使い方ステップ】

1.授業や家庭学習の前に「左欄」にテーマや問いを書く

例:「光合成ってどうして必要なの?」「呼吸と何が違う?」

2.勉強中に「右欄」に思考や観察、資料・図などを記録

例:実験の流れ/「気孔=二酸化炭素の出入り口」など

3.学習後に「下欄」に気づきや自分なりの言葉でまとめを書く

例:「葉緑体が光を使ってデンプンを作るのが光合成」

「覚えるだけじゃなく理由を問われる問題が多いと気づいた」

【理科の単元別・具体的な活用例】

◆ 中1生物:「植物のつくりとはたらき」

左欄:「葉にデンプンがたまる理由は?」

右欄:光合成の化学式/実験のグラフ/教科書メモ

下欄:「光がないとデンプンできない=光合成の証明になる」

◆ 中2化学:「化学変化と原子・分子」

左欄:「なぜ質量が変わらないの?」

右欄:化学反応式/モデル図/気づき(「マグネシウムの酸化」など)

下欄:「化学変化=見た目が変わっても中の粒は変わらない」

【保護者ができるサポート】

・「今日のノート、何が『へえ〜』だった?」と聞いてみる

・「覚えたこと以外に、自分でつながったことある?」と投げかける

・ 図や表を写すだけでなく、「どう思った?」と促してみる

【よくあるつまずきと対策】

・「定義だけ」「図だけ」になりがち

→ 自分の言葉で書けているか?をチェック

・ 左欄・下欄が空白になりやすい

→ 「問い」や「気づき」が1行でもあればOK。完璧を求めない

・ 親が正誤をジャッジしすぎる

→ 理科は“再構成する力”を育てる教科。考えた痕跡を大切に

【まとめ:理科×ノートで「つながりの理解」を育てる】

理科の成績が良い子は、自分なりの図解やまとめをしていることが多いです。

つまり、“自分の頭で整理しながら覚えている”。

コーネル式ノートは、それを形にできる優れた方法です。

ノートは「何を覚えたか」ではなく、

「どう理解し、どうつなげたか」を残すもの。

そんな視点で、お子さんの理科のノートをぜひ見てみてください。