第4回 :右ネジフレミングときどき🤖

第1部:再会&組み立てスタート

理科準備室の机の上には、秋葉原で買ってきたモーターや磁石、コード、そして未完成のロボットが並んでいた。

アヤカは白衣を羽織り、髪を軽くまとめながらパーツの仕分けをしている。

ドアが開き、ミリーが袋を抱えて入ってくる。

ミリー「Hey! アヤカ、覚えてる?これ、この前アキバでゲットしたやつ!」

(袋からLEDライトやスイッチを取り出しながらニコニコ)

アヤカ「もちろん!これでロボットの目も光らせられるね!」

ミリー「目が光るって…ちょっとサイボーグっぽくない?」

アヤカ「その方がカッコいいでしょ?」

2人は工具や部品を机の上に並べながら、前回の買い物の思い出話に花を咲かせる。

ミリーが「でもさ、あの店員さん、すごい早口で全部日本語だったから半分くらいしか分かんなかったよ…」と笑うと、アヤカも「私も専門用語ばっかりで半分しか理解できなかった…」と苦笑。

工具を持ったアヤカがロボットの胴体部分を組み立て始める。

ふと手が止まり、「あ、そうだミリー。今日はフレミングの左手の法則と右ねじの法則を教えるって言ってたでしょ?」と切り出す。

ミリーは椅子に腰掛け、興味津々の表情を見せる。

ミリー「Left hand…right screw…Sounds like a dance move!」

アヤカ「…そんな踊りはないから!」

こうして、ロボット完成を目指す作業と“国際理科授業”の第2ラウンドが始まった――。

第2部:実演&説明シーン

アヤカは机の上にモーター、磁石、そして秋葉原で手に入れた小さなギアやバッテリーを並べ、真剣な表情で配線を組んでいる。

その横でミリーは、両手いっぱいに袋を抱えたまま「わ〜、ほんとに動きそう!」と目を輝かせる。

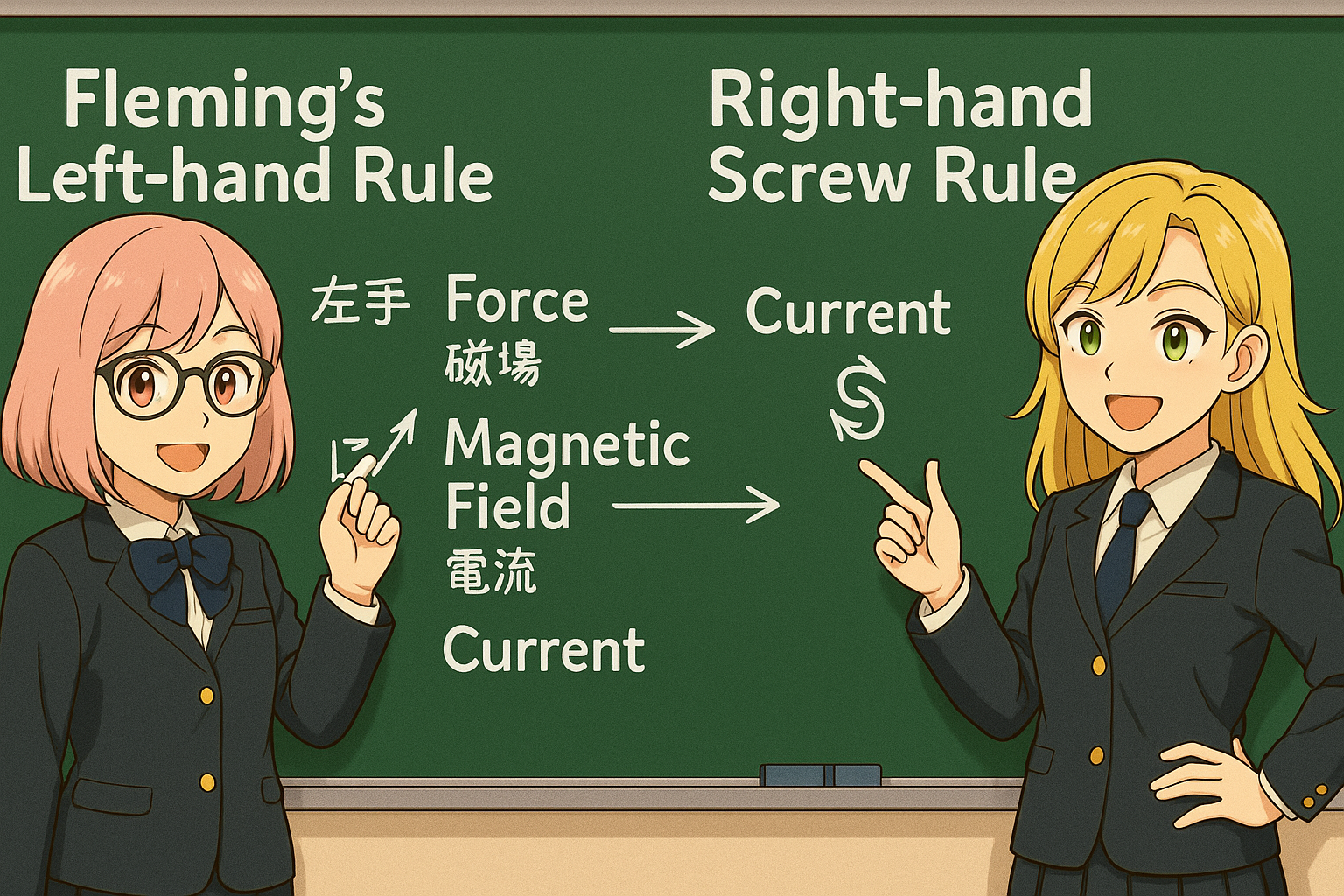

「じゃあまずは、フレミングの左手の法則からね!」

アヤカは立ち上がり、黒板に磁場・電流・力を表す矢印を描く。

「左手の親指が力、人差し指が磁場、中指が電流の方向。これを覚えると…」

「え、Wait wait!親指が力って…私の親指ちょっと短いんだけど!」

「そういう問題じゃないから!」とアヤカがツッコむ。

ミリーは黒板をスマホで撮影しながら、「後で英語のキャプションつけよっかな〜」とニヤニヤ。

アヤカはため息をつきながらも、机の上のモーターに配線をつなげてスイッチを入れる。

「で、右ねじの法則は…この回転方向を見て!」

磁石の間で軸が回転し始めると、ミリーは「わぁ!ほんとに回った!Magic!!」と拍手。

アヤカは笑って「魔法じゃない、科学!」と言いつつも、

「…まぁこの説明だと細かいとこまでは分かりにくいかもね。次はちゃんとポイントだけ整理するから」と黒板を指す。

その横でミリーはまだモーターを覗き込み、「これさ、ロボットの腕に付けたら握手できるかな?」と真剣に考えている。

第3部:国際理科授業シーン(まとめ)

黒板の前に立つアヤカは、チョークを持ったまま深呼吸してから振り返った。

「よし、ここからは本気の解説いくよ!みんなメモの準備!」

ミリーは隣で「OK!」と元気よく返事をし、スマホを動画モードに切り替える。

フレミングの左手の法則(Fleming’s Left-hand Rule)

「まずは左手の法則ね。左手を前に出して…親指、人差し指、中指をそれぞれ直角に広げるの。

◉ 親指 → 力(Force)

◉ 人差し指 → 磁場(Magnetic Field)

◉ 中指 → 電流(Current)

この並びを覚えれば、モーターの回転方向や導線にかかる力が分かるんだよ。」

ミリーは黒板に “Force → Magnetic Field → Current” と書き写しながら、「ほうほう…でも親指短い人は?」と小声で言い、アヤカに軽く肘でつつかれる。

右ねじの法則(Right-hand Screw Rule)

「次は右ねじの法則。右手でねじを回す動作を思い浮かべて。

◉ 回す向き → 電流の方向

◉ ねじが進む向き → 磁場の方向

コイルや電磁石の極性を判断するときに便利なんだ。」

アヤカは黒板にねじのイラストを描き、右手でくるくる回すジェスチャー。

ミリーは英語で “Turn = Current, Move = Magnetic Field” と書き足しながら、「Screwって単語、授業で言うとなんか面白い響きだね」と笑う。

応用のイメージ

「この二つを覚えておくと、例えば今日作ったモーターの仕組みも、電車のモーターや発電機も理解できるようになるんだ。

実際、発電機の場合は逆に『力→磁場→電流』の流れで考えるの。」

ミリーは黒板の端に “Motor ↔ Generator” と書き、矢印でぐるぐる囲む。

「こうするとビジュアルで覚えやすいでしょ?」と得意げに笑うアヤカ。

「Oh, perfect! 国際理科クラブ開けそうじゃん!」とミリーが拍手する。

最後は二人で黒板の前に立ち、英語と日本語が入り混じったメモを背景にピースサイン。

机の端では、さっき完成した小さなロボットが静かに回転し続けていた。

第4部:補足 → まとめ → フィナーレ

黒板の英語と日本語が入り混じったメモを見ながら、アヤカはチョークを置き、もう一度教卓の前に立った。

「さて、最後にちょっとだけ補足。今日やったのはモーターと発電機の基本だけど、実はこの考え方は色んなところで使われてるんだよ。」

補足:日常生活での応用

「例えば、エレベーターのモーター、自動ドアの開閉機構、自転車のライトの発電機…。

フレミングの法則や右ねじの法則を知っていると、『あ、これこうやって動いてるんだ!』って分かる瞬間が増えるの。」

ミリーが「じゃあ電車のドアも?」と尋ねると、アヤカは笑顔で頷く。

「そうそう!そして発電機の場合は逆にエネルギーを作り出す仕組みに変わるの。理科って、知ってるだけで世界がちょっと違って見えるんだ。」

まとめ(今日の学び)

◉ フレミングの左手の法則 → 力・磁場・電流の関係を左手で覚える

◉ 右ねじの法則 → コイルや電磁石の極性・磁場の向きを右手で覚える

◉ モーターと発電機 → 原理は逆、法則は共通

◉ 日常の機械も同じ原理で動いている

ミリーは横から「In English, please!」と茶々を入れ、同じ内容を英語で書き足す。

“Fleming’s Left-hand Rule → Force, Magnetic Field, Current”

“Right-hand Screw Rule → Current & Magnetic Field Direction”

“Motor ↔ Generator”

“Everyday Machines Use the Same Principles”

フィナーレ

黒板の前で二人がピースサインを決めた瞬間、机の上の小型ロボットが「ウィーン」と回転を始めた。

アヤカが「よし、これで完成!」と誇らしげに笑い、ミリーが「やったー!Akihabara Shopping成果あり!」と英語混じりで叫ぶ。

教室には、二人の笑い声とロボットの小さな駆動音だけが響いた。

そしてアヤカは、黒板に最後の一文を英語で書き残した。

“Science Connects the World.”

ミリーが隣でハートマークを描き足し、二人で満足そうにうなずく。